「やらなきゃいけないことが多すぎて、何から手をつけて良いかわからない」

「あれもこれもやろうとして、どれも中途半端になる」

そう感じたことはありませんか?

多くの人は、「どうやったらもっとこなせるか」を考えます。

けれど、実際に必要なのは、

「どれをやらないか」を決めることです。

“やらないことを決める”――それは、怠けるためではなく、

自分の時間とエネルギーを“正しい場所”に集中させるための戦略です。

1. 「やらない」と決めることは、選択の戦略

何かをやめると聞くと、

「逃げるようで気が引ける」

と感じる人もいるかもしれません。

しかし、やめるという行為は『諦め』ではなく、『選択』です。

“やらない”と決めた瞬間、

逆に“やるべきこと”の意味が鮮明になります。

つまり、「自分がどこに集中すべきか」が明確になるのです。

たとえば、複数の案件を同時に抱えていた経営者が、

「短期的な依頼は一切受けない」と決めたことで、

本当にやりたい長期プロジェクトに集中できるようになった、

という話があります。

やらないと決めることで、迷いが減り、

判断のスピードが格段に上がる。

これは、まさに“選択の戦略”です。

「どれをやるか」よりも、「どれをやらないか」を意識することで、

行動の質と結果の方向性が一致していきます。

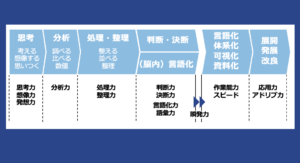

2. 判断の精度を上げる「削ぎ落とし」の思考

やることを増やせば増やすほど、判断は鈍ります。

情報が多すぎると、どれが重要なのか分からなくなるからです。

“やらないことを決める”とは、この混乱を減らす行為でもあります。

ノイズを削ぎ落とし、判断の軸を整える。

『リスク』とは、実は『不確実性』だけを意味する言葉ではありません。

実は、“判断基準の曖昧さ”もまた、リスクの一種です。

たとえば、「どれも大事だから全部やろう」という思考は、

一見ポジティブですが、

それは“判断を先送りしている状態”でもあります。

結果として、どれも中途半端に終わる。

逆に、やらないことを明確にしておけば、

判断の精度が上がり、動きが速くなります。

これは、仕事だけでなく、日常生活にも当てはまります。

「今日はやらない」と決めるだけで、

心に余裕が生まれることがありますよね。

3. Not To Do List を“戦略ツール”として使う

では、どうすれば『やらないこと』を明確にできるのでしょうか。

そのためのツールが Not To Do List(やらないことリスト) です。

これは、To Do List の“反対”ではありません。

むしろ、判断軸を整理するためのツールです。

たとえば、こんな項目を挙げてみましょう。

「焦って決めない」

「数字だけで判断しない」

「自分が納得できない依頼は受けない」

「目的が不明確な打ち合わせには参加しない」

どれも『やらない行動』ではなく、『やらない判断』です。

これらを言語化しておくことで、

日々の選択がブレにくくなり、思考が整理されます。

書き出してみると、意外な発見があります。

「惰性で続けていたこと」

「昔は意味があったけど、今は違うこと」

そんな“無意識の行動”が見えてくるのです。

Not To Do List は、単なるリストではなく、

“思考の棚おろし”でもあります。

4. まとめ:やめる勇気が、進む力をつくる

「やることを増やす」よりも、「やらないことを決める」ほうが速い。

それは、時間を増やすためではなく、

エネルギーを一点に集めるための戦略だからです。

やらないことを明確にすることで、

焦りや不安の正体が見えてきます。

「全部やらなきゃ」という思い込みが消えたとき、

本当に必要な一歩が見えてくる。

“やめる”とは、止まることではなく、進むための準備。

余白をつくることが、次の選択をより良くします。

ぜひ、”やらないこと”を決めてみてください。

そして、ひとつずつでもよいので、決めたことを実際にやめてみてください。

そこで見える、見つかることもあるはずです。

次回の記事では、

Not To Do List を実際に作るステップと、

更新していくコツについて、具体的にお伝えします。

ーーーーーーーー

【関連記事】

過去記事:「1日を27時間に!業務の最適化への道(1)/(2)」

外部記事(note):「やらないことを決める勇気ーー『Not To Do List』のすすめ」

*

*

オンライン相談

オンライン相談

1回90分 11,000円 いまなら5,500円(税込)

ひとりで考えていても答えが出ない。けど、相談できる相手がいない・・・

そんな悩みを、気軽にご相談ください!

・申し込む前に、もう少し詳しい情報が欲しい

・自分のケースが当てはまるのか知りたい

など、ご要望のあるかたは、『お問い合わせフォーム』から、お気軽にご連絡ください!