前回の記事では、「思考を外に出すこと」の重要性についてお伝えしました。

頭の中の抽象的な考えを、紙や言葉として“外に置く”ことで、行動が生まれる。

そこまではできたけれど、いざ書き出してみると――

「情報が多すぎて整理できない」

「何から手をつけるべきか分からない」

そんな状態に陥る人も多いと思います。

今回のテーマは、その次のステップ。

外に出した思考を“構造化”して、関係性を見える形にすることです。

かたちが見えることで、関係が見えてくる。

その関係が見えることで、次の行動が自然に定まっていきます。

1. 「見える化」は“終わり”ではなく“始まり”

書き出す・話す・描くといった行為は、思考の“可視化”の第一歩です。

しかし、見える化しただけでは、まだ情報が並んでいるだけの状態。

整理しようとしても混乱が残るのは、関係性がまだ整っていないからです。

重要なのは、「要素」ではなく「つながり」を見ること。

混乱の原因は、情報の多さではなく、構造が未整理であることにあります。

思考を整理するとは、減らすことではなく、関係をつくることなのです。

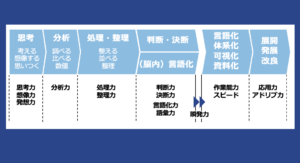

2. 「関係」を見つける3つの整理軸

関係性を整理するためには、3つの軸を意識すると効果的です。

これを使うだけで、思考が一気に立体的になります。

(1)時間軸 ― Before → Now → Next

時系列に並べると、「今どの段階にいて、次に何をすべきか」が見えます。

“過去の背景”“現在の課題”“これからの方向”を並べることで、自然に流れが生まれます。

たとえば、

Before:アイデアを出した段階

Now:実際に動き始めた段階

Next:広げていく段階

というように整理すれば、「どこに課題が集中しているか」も明確になります。

(2)目的軸 ― Why → What → How

次に、目的と手段を分けて考えます。

思考が混乱しているときは、この3つ――

Why(なぜ)/What(何を)/How(どうやって)――

が一緒になっているケースが多いからです。

- Why(なぜ)=目的

これは、行動の「根拠」や「意味」を明確にする段階です。

たとえば「発信を増やしたい」の背景には、

“信頼を得たい”“自分の考えを広めたい”

“仕事の相談が増えてほしい”

など、

さまざまな理由(目的)が隠れています。

Whyを明確にすると、行動が

「やらなければならないこと」ではなく

「やりたいこと」に変わります。

- What(何を)=方向・中身

Whyが定まったら、「何を通じて目的を達成するか」を具体化します。

たとえば、信頼を得たいなら「実績紹介」や「考え方の共有」、

認知を広げたいなら「SNSでの露出」や「コラボ企画」など。

Whatは、目的を実現するための“具体的な内容”を決める段階です。

- How(どうやって)=手段・方法

最後に、「どのような形で実行するか」を設計します。

ブログで発信するのか、動画を作るのか、セミナーを開くのか――。

Howは、実行の“型”を定める段階です。

この3層を順番に整理するだけで、思考は驚くほど整います。

Whyが曖昧なままHowに進むと、方向がぶれたり、行動が続かなかったりします。

逆に、Why → What → Howの順で整理すれば、

目的と手段の一貫性が生まれ、行動の軸が強くなるのです。

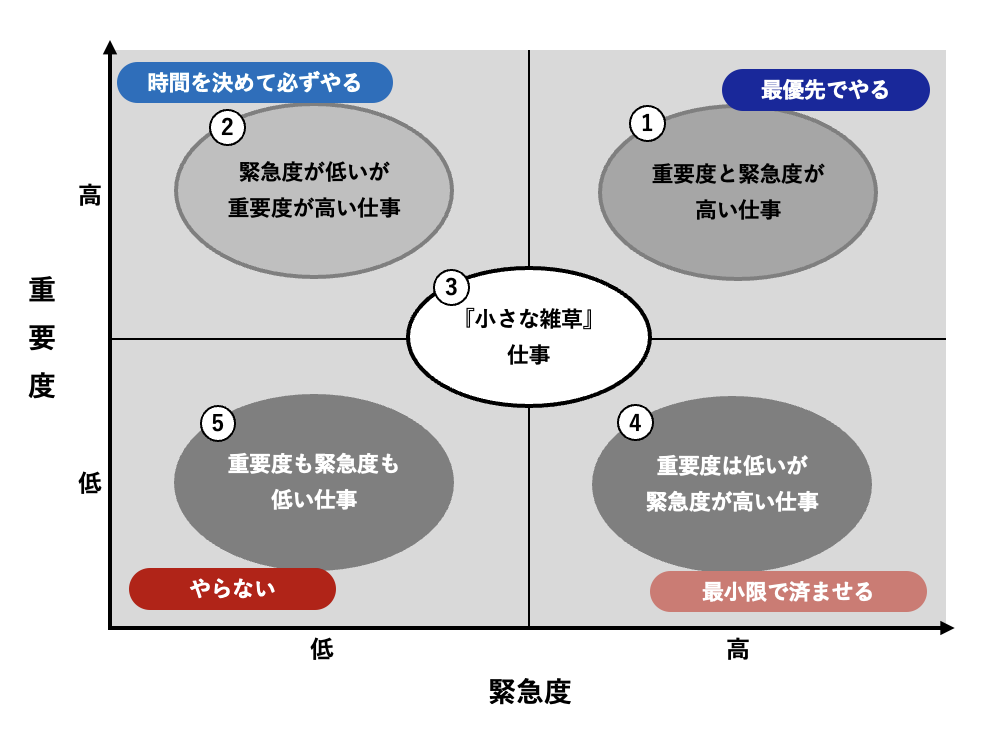

(3)価値軸 ― 重要度 × 緊急度

これはビジネスでも使える万能な整理軸です。

重要だけど急がないことに時間を割くことで、長期的な成果につながります。

一方、重要ではないけれど急ぎのことに追われると、思考が散漫になります。

下図のように、「重要度 × 緊急度」で4つの象限に分けて考えると、

自分がどの領域の仕事に時間を使っているかが一目で分かります。

💡図の読み方

① 最優先でやる仕事(重要かつ緊急):期限が迫っており、成果に直結する仕事。

② 時間を決めて必ずやる仕事(重要だが緊急ではない):成長や仕組み化など、未来を作る仕事。

③ 小さな雑草仕事(どうしても発生する簡単な仕事):隙間時間でササっと片付ける。

④ 最低限で済ませる仕事(重要ではないが緊急):完璧を目指さず、最小限で済ませる工夫を。

⑤やらない仕事(重要でも緊急でもない):ムダな仕事。意識的に“やらない”選択をする。

日々のタスクをこのマトリクスに置いてみると、

「本当にやるべき仕事」と「やらなくてもいい仕事」が自然に見えてきます。

思考の構造化とは、単に整理することではなく、

“どこにエネルギーを注ぐか”を可視化することでもあります。

(詳しくは、過去記事:「1日を27時間に! 業務の最適化への道(2) 優先順位の必要性と手順」を参照。)

3. 構造化の手順 ― “俯瞰して・整理して・決める”

見える化した要素を構造化するには、次の3ステップを意識します。

① 俯瞰する

まず全体をざっと眺める。判断はまだしない。

あえて距離を置くことで、

「全体の中で何が起きているか」

を冷静に把握できます。

② グループ化する

似ている項目、関連している項目を近くに置く。

バラバラだった思考がまとまり始め、論点が整理されます。

③ 流れをつくる

矢印や線で関係をつなぐ。

「原因と結果」「目的と手段」「優先と補助」の関係が見えることで、

次のステップが明確になります。

このプロセスで、点だったアイデアが線になり、線が面としてつながっていく。

構造が見えることで、思考は“自然に動き始める”のです。

この3段階は、「思考の交通整理」にも似ています。

いきなり決めようとせず、まず全体を眺め、

関係を整えてから動くことで、ムダな衝突や迷走を防ぐことができます。

4. 「関係」が見えると、判断が早くなる

関係が見えるようになると、迷いが減ります。

たとえば、どのタスクを先にやるか、どの方向で進めるか――

判断に時間をかけず、自然に決断できるようになります。

構造が整っていると、判断の基準が明確になります。

「この要素が中心だから、ここを動かせば全体が進む」

「ここを後回しにしても影響が少ない」

そうした“全体を見渡す感覚”が身につくのです。

思考を構造化することは、意思決定の精度を高めることでもあります。

見えることで、判断が早くなる。

それが、思考を“動かす”ための第二段階です。

関係が見えるというのは、いわば「思考の地図を持つ」ようなものです。

どこに進むか迷っても、地図があればすぐに現在地と目的地を確認できます。

判断の速さは、情報量ではなく、構造の見通しで決まります。

5. 習慣化 ― 「構造図を残す」

一度整理した思考は、必ず“図として残す”ことをおすすめします。

その図は、単なる記録ではなく、“思考の地図”になります。

時間をおいて見返すと、

「あのとき何を考えていたか」

「なぜその判断をしたか」

が明確になり、

自分自身の成長を確認できます。

💡ツールは問いません:

紙のノートでも、ホワイトボードでも、デジタルでも。

重要なのは、“見える状態を保つこと”です。

思考の構造は、あなたの判断の軌跡です。

それを残していくことで、次の選択がどんどん速く、確かになっていきます。

また、構造図を残すことの、もうひとつの利点は、

「再現性」と「共有性」が高まることです。

同じような課題に直面したとき、過去の図を見返せば、思考プロセスを再利用できます。

また、チームやパートナーと共有する際も、図があるだけで説明の時間が半分になります。

6. まとめ ― 「見える」は、思考の循環をつくる

思考は、「出す → 見る → 整える」で循環します。

“見える化”はその中心にあり、

思考の滞りを解消し、前進のエネルギーを生み出します。

書いて、並べて、関係をつかむ。

それだけで、頭の中の霧が晴れ、道筋が見えてきます。

思考を動かすとは、見える形にすること。

その先に、次の展開が生まれます。

次回は、今回整理した“構造化された思考”を、

どのように「戦略」や「計画」に変えていくかを扱います。

テーマは、

「構造を戦略に変える ― 計画の筋道を描く」

思考を形にした先に、どう設計し、どう進めていくのか。

“動かすための構想術”を具体的に解説します。

ーーーーーーーー

【関連記事】

過去記事:「焦りを手放し、心と思考を整えるーー 何もしない時間が未来を動かす理由」

「 “整った自分”で選ぶ ― 納得に基づいて次の一手を見極める」

「 “整った自分”で決める ― 戦略としての決断を形にする」

外部記事(note):「思考をかたちにするーー見えることで、動き出す」

*

*

オンライン相談

オンライン相談

1回90分 11,000円 いまなら5,500円(税込)

ひとりで考えていても答えが出ない。けど、相談できる相手がいない・・・

そんな悩みを、気軽にご相談ください!

・申し込む前に、もう少し詳しい情報が欲しい

・自分のケースが当てはまるのか知りたい

など、ご要望のあるかたは、『お問い合わせフォーム』から、お気軽にご連絡ください!